近日,我校附属医院检验团队石彬副教授联合四川大学张舒羽教授团队在国际期刊Advanced Science(IF=14.3)发表研究成果,首次从环状DNA(eccDNA)角度揭示了皮肤细胞对辐射伤害的应激适应机制,并被选为封面论文。这项研究由四川大学张舒羽教授团队领衔完成,石彬副教授为该论文第一作者。该研究还得到了核工业四一六医院等单位合作者的支持和帮助。

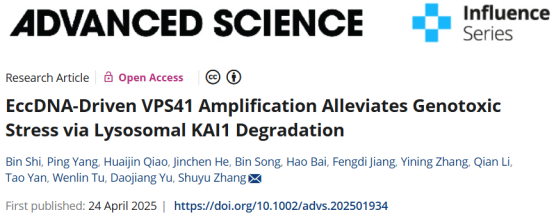

该研究通过构建电离辐射诱导的大鼠皮肤损伤模型,利用Circle-seq分析发现,辐射剂量增加可显著提升皮肤组织中eccDNA数量。其中,一段4059kb的大型eccDNA(circle17:44148731–48208624)持续扩增,携带基因VPS41,且该基因在辐射后显著扩增。这一扩增并非无意义的被动现象,而是皮肤细胞为减缓辐射损伤所采取的一种主动适应方式。体内外实验显示,局部注射含VPS41的eccDNA或AAV介导的VPS41过表达可减轻辐射皮肤损伤,加快愈合;组织病理学显示表皮增厚与纤维化减轻,IL-6、TNF-α下调,IL-10上调,同时γ-H2AX、Cleaved PARP表达减少。机制上,VPS41通过与KAI1蛋白结合促进其溶酶体降解,降低KAI1诱导的辐射相关凋亡,发挥细胞保护作用。

该研究首次从分子水平揭示了辐射诱导eccDNA扩增作为一种基因毒性应激适应机制的具体表现,提出了“eccDNA–VPS41–KAI1”这一新型调控轴线。这一发现不仅突破了传统上将eccDNA视为肿瘤负面标志物的固有认知,也为如何在放疗中保护正常组织、提升治疗耐受性提供了全新的思路。未来,该研究团队计划进一步验证这一机制在人类组织中的通用性,评估其在不同器官或临床放疗模型中的表现。同时,也将探索基于VPS41的基因或蛋白治疗策略,开发具有可行性的生物放射防护药物或外用制剂。该研究为中国学者在放射生物学、DNA应激反应机制与皮肤损伤干预领域的重要进展。

该研究获国家自然科学基金项目(82473574、82404200)资助。(审核:一审李晓,二审上官腾飞,三审杨清玉、李均;图文:石彬)

论文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202501934